「As-Is」「To-Be」という言葉を聞いたことがありますか?お客様との会話の中で何気なく使われるケースもありますが、意識的に使っていないこともありますよね。コンサルで働いている方にとっては日常的なフレームワークらしいのですが、新人営業マンや決まった製品を売る方にとっては意外と使い慣れてないフレームワークかもしれません!

私もこの言葉を意識して使い始めたのは転職してからでした。。。

SIerで働き始めて感じたことは「As-Is」「To-Be」を上手く使えるとお客様の抱えるビジネス課題を整理してネクストアクションへと繋げることが可能です!

そこで本記事ではお客様とのネクストアクションを握っていきたい新人営業の方やこのフレームワークを使い慣れていないIT営業の方向けに「As-Is」「To-Be」の使い方を整理してみました!

「As-Is」と「To-Be」とは

まずは「As-Is」と「To-Be」について確認しましょう!

「As-Is」は現状を意味してます。

「As-Is」は売上やコスト、組織体制や業務フローといった幅広いテーマから選びます。課題が明確であればそのテーマに沿った「As-Is」を書き出すでも問題ありません!

とりあえず、そのテーマに沿った“現状”を明確にすればOKです!

「To-Be」は理想像を意味します。

ビジネス上「こうなりたい」「目指すべき姿」というものが「To-Be」にあたります!

「As-Is」同様に理想像にも制限はありません。しかし、フレームワークとして使いこなすという点では2つ注意すべきポイントがあります。

1つ目は、「As-Is」と観点・観点を揃えることです。テーマという指標・観点が揃っていないと課題解決を行うプロセスで原因追及やアクションの設定が難しくなります。

具体的にいうと、As-Isとして課題を抱えている営業の案件化率の悪さ(%)を挙げたのに対して、To-Beとして引合数は50件/日欲しいとか営業には週次で10件商談をして欲しいだと観点や指標が異なりますよね。

2つ目は、中長期計画や今期目標といった会社や事業で掲げている戦略と方向性を合わせることです。理想像が戦略とズレていると意思決定へ多くの時間や調整を要することになります。

To-Beが中長期計画や何かしらの目標とズレがあると起案をしてもマネジメント層から一蹴されて止まってしまいます。

注意すべきポイントを押さえてお客様にとっての「As-Is」と「To-Be」を明確にし、課題把握や訴求ポイントを発見していきましょう!

「As-Is」「To-Be」を使うシーンとは

「As-Is」は現状を、「To-Be」は理想像を明確にする言葉でしたが、実際の案件の中ではどのようなシーンで使うのでしょうか?

このフレームワークを使ったことがない新人営業の方だとどのようなシーンで利用するのか想像しづらいですよね・・・

端的にシーンをお伝えすると、顧客の「考え・行動の方向性を明確にしたいシーン」で利用します。お客様は会社や所属する組織そして自身が携わる業務をより良いものにしたい・楽にして社内で評価を得たいと考えています。しかし、何に対して時間や工数をかけるか悩んでいるのです!

そこで「As-Is」「To-Be」を使うことで何に注力するのか明確します。本フレームワークを具体的に使うのは次のようなシーンです。

- 顧客の中で課題(現状)はわかっているが今後のアクションが明確になっていない

- 顧客の中で理想像はあるが何から手をつけて良いかわからない

「As-Is」「To-Be」を活用してビジネス課題を解決する手順

先述の通り「As-Is」「To-Be」を上手く使うとお客様の方向性を明確にすることができ、ビジネス課題の解決に繋がります。

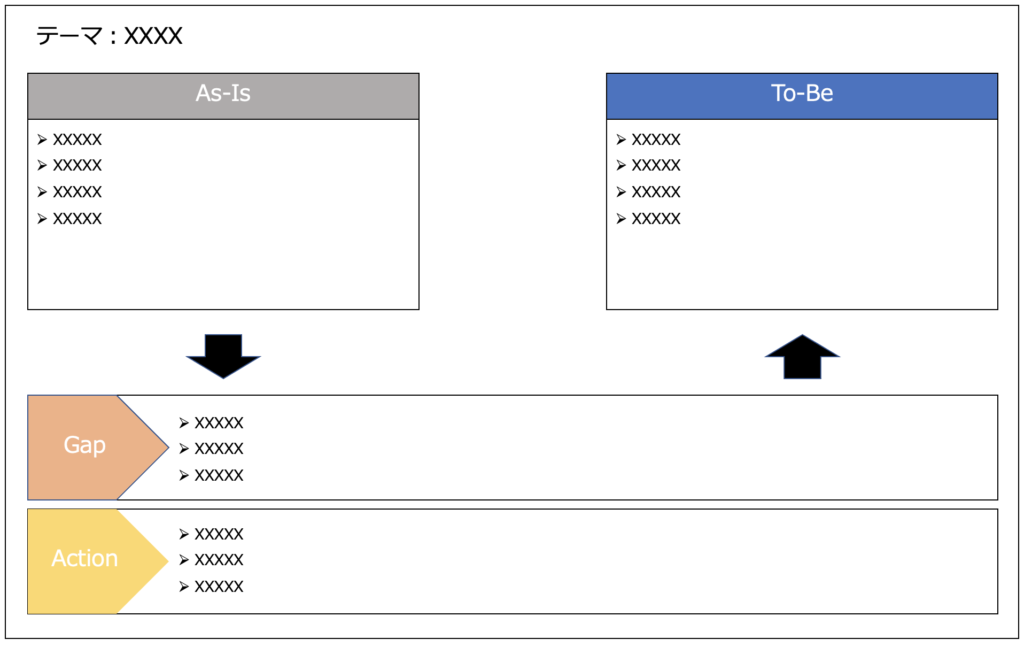

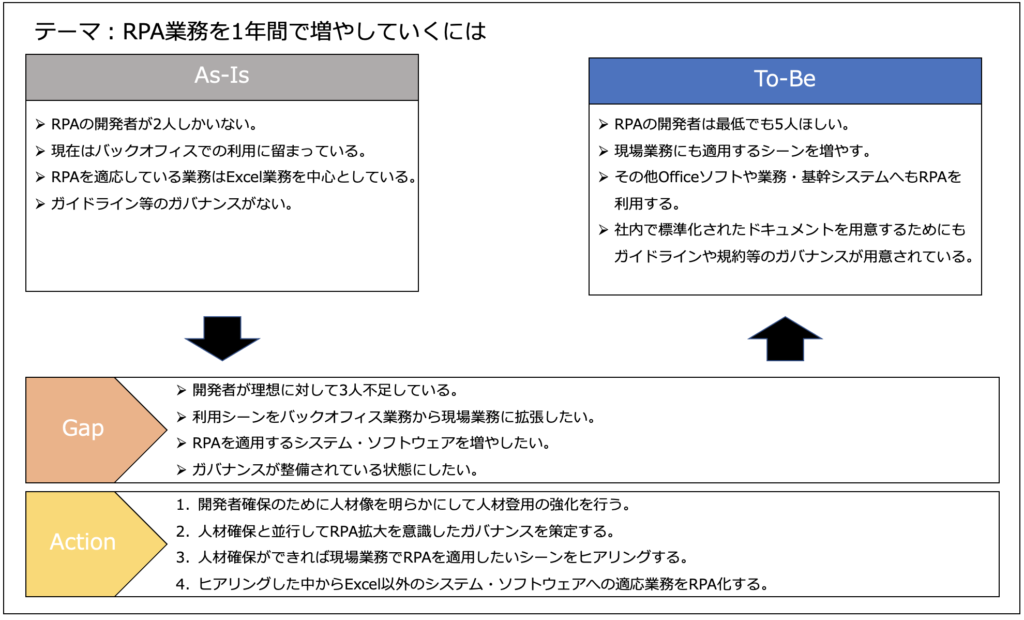

先に最終的な「As-Is」「To-Be」の全体像(1枚絵)を見てイメージを持ちましょう。

こちらをもとにビジネス課題を解決する手順を確認していきましょう!

★「As-Is」「To-Be」のフレームワーク資料をダウンロードいただけます↓

「As-Is」「To-Be」の手順概要

- 手順1テーマを決める

- 手順2「As-Is」を書き出す

- 手順3「To-Be」を書き出す

- 手順4Gapを整理する

- 手順5アクションを設定する

- 手順6全体を確認する

手順1:テーマを決める

最初に行うことは、テーマを決定することです。

「As-Is」を書き出すにあたって枠組みを決める必要があります。内容はそこまで絞り切る必要はありませんが、考える範囲を明確することが重要です。

その際、5W2Hを少し意識してみましょう。

5W2HとはWho「誰が」/What「何を」/When「いつ」/Where「どこで」/Why「なぜ」という5WとHow「どうやって」/How much「いくらで」という2Hをもとに情報を整理するフレームワークです

対象となる組織や人材、時期感など意識してテーマに書き加えると後の理想像やアクション設定が具体的になります。

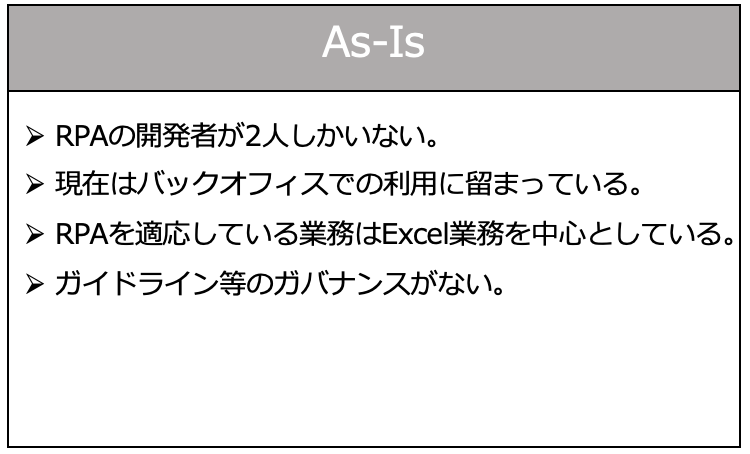

今回は例として「RPA業務を1年間で増やしていくには」というテーマで記載していきます

手順2:「As-Is」を書き出す

テーマが決まれば「As-Is」を具体的に書き出しましょう。

例えば、「個人の売上が半期で1000万円だ」「情報システム部門の人手が足りていない」「kintoneのアプリ数は50個」だといった内容です。

テーマに沿う内容であれば制限なく現状を箇条書きで書き示してみましょう!

先ほどのRPAをテーマにした場合では次のような「As-Is」となります。

手順3:「To-Be」を書き出す

「As-Is」の次は「To-Be」を書き出します。

「To-Be」を書き出す際は先ほどご説明した注意すべきポイントを押さえながら書いてみてください!

①「「As-Is」と指標を揃える」

②「中長期計画や通期目標といった会社や事業で掲げている戦略と方向性を合わせる」

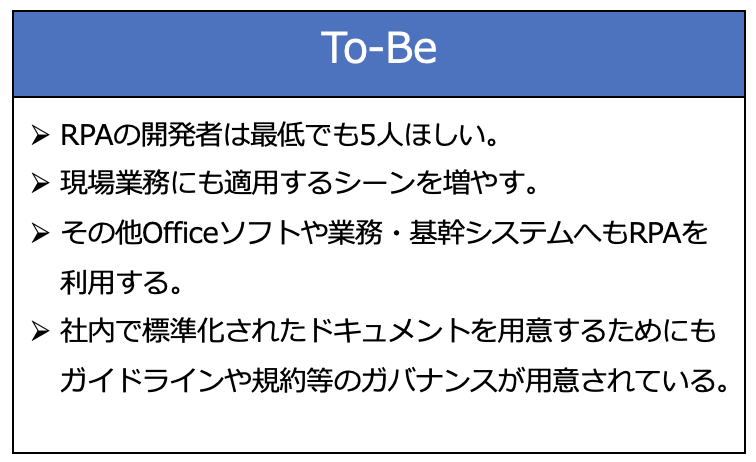

先ほどのRPAをテーマにした場合では次のような「To-Be」になります

手順4:Gapを整理する

テーマに沿って「As-Is」「To-Be」を書き出すことができればGapを整理していきます。

初心者の方は手探りでも良いので、書き出した「To-Be」と「As-Is」にはどんな差があるのか書き出すことから始めてみてください!

そして、このGapが企業や個人が抱えるビジネス課題です。

人数や売上・時間やコストといった定量的なGapもあれば、組織体制・運用方法・意見などの定性的なGapも存在ます。Gapを埋めれば「To-Be」である理想像へと近づくことができます。

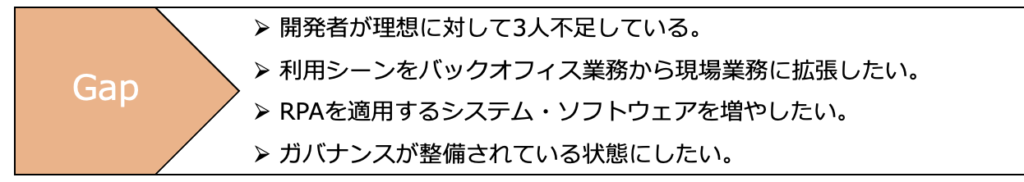

先ほどのRPAをテーマにした場合では次のようなGapになります

手順5:アクションを設定する

Gapを整理することができれば具体的なActionに落とし込んでいく段階へ進みます。

ここまで来れば最後の一踏ん張りです!もう少しでお客様と方向性の話ができる土台が出来上がります!

具体的なActionについてはさまざまです。例としては次のようなものになります。

- 業務フローの棚卸しを行う。

- 新しい人材を確保する。もしくは、人材像を決める。

- 営業の活動量を2倍にする。

- 週1回の報告会を設ける。

- 新しい組織を組成する。

このとき、注意すべきポイントとしては優先順位を意識することです。個人や企業ごとに優先度やプロジェクト推進の方法も異なるため、それぞれに沿ったActionの優先順位を決めていきましょう!

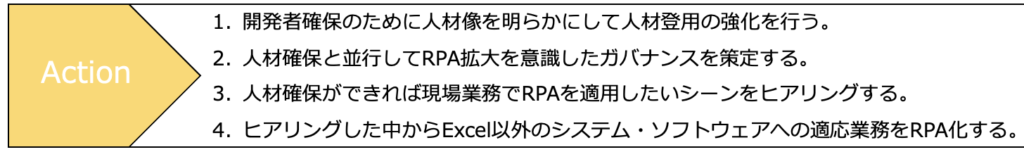

先ほどのRPAをテーマにした場合では次のようなActionになります

手順6:全体を確認する

「As-Is」「To-Be」のフレームワーク全てを書き出すことができればお客様とディスカッションができるように資料全体を確認しましょう!

A4ペラ1枚の内容でお客様と「As-Is」「To-Be」情報から現状把握や未来の話ができます。さらに顧客と営業でGapに対する認識の差があるのか、あれば啓蒙してアクションを握ることができるのか検討する機会を得ることができます。

先ほどのRPAをテーマにした場合では次のような全体資料となりました

まとめ

「As-Is」「To-Be」のフレームワークは営業にとって案件を創出したり進めたりできる道具です。新人営業の方やまだフレームワークとして活用できていないIT営業の方には是非本フレームワークを利用してビジネス課題を解決してほしいと思います。